概要:

モンユワからマンダレーへバスで行きます。

多くの若い僧が托鉢をしていました。

尼僧もいました。

市民は家の前に托鉢物を用意して待ちます。

製造所にたくさんの大理石仏陀があります。

昔の王様の写真がある旧王宮。

金箔を買い、金箔を仏陀に貼ります。

義理の寄付の儀式がありました。

バスでマンダレーへ:

朝、10時発のバスでマンダレーに向かいます。

ホテルで切符を発効してくれました。

所要時間3.5時間、料金140円です。

バスを待っていると中学生くらいの僧侶が私の前に来ました。

無言でしたが要求はすぐに分かりました。

お布施です。

こんな形でもお布施を集めるんですね。

お布施を渡すと若い僧侶は去っていきました。

モンユワからマンダレーへのバスは、緑豊かな田園地帯を通ります。

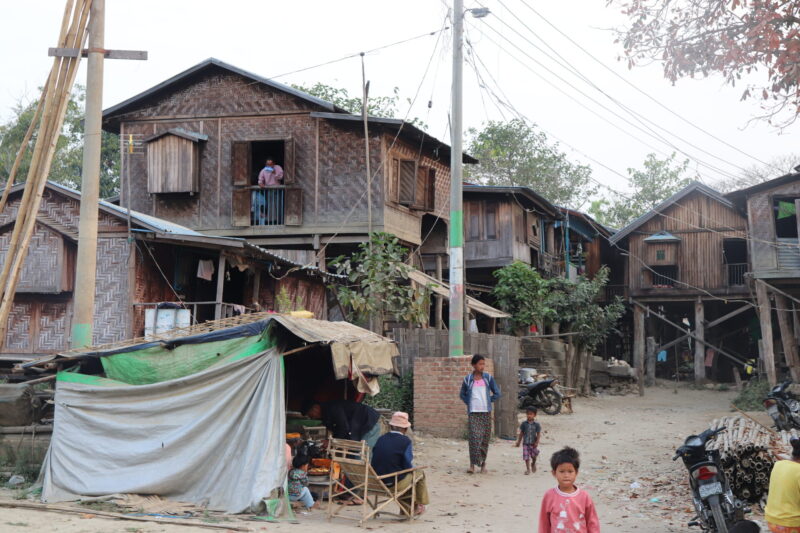

農民の住まいと思われる民家がありました。

バンブーハウスです。

ミャンマーの稲作は二期作で、お米は沢山取れます。

ミャンマーの平均年収は13万円らしいのですが食事に困ることはないようです。

沿道の所々にある風景がありました。

それは直径30cmくらいのアルミ製のボールを手に持ちバスがスピードを緩める検問所付近などでじゃらじゃら鳴らします。

それをするのはほとんどが女性でした。

その後アルミの容器を見ましたが内面に凹凸があり硬いものを入れて振れば音が出ます。

初めは何のことかと思いましたが乞食などに見えない女性たちが物乞いです。

女性たちは日本で言う物乞いの感覚ではないようです。

考えすぎかもしれませんが、禅宗には「乞食;こつじき」言いう言葉があります。

この言葉は我々が持つ「こじき」のイメージではなく托鉢です。

これら女性たちは僧侶ではありませんがこの行為の由来はそんなところにあるような気がしました。

バスターミナルに着きました。

降車してバスを見るとバスは日本の観光バス「IKEDA KANKO」の中古でした。

バスが止まると、トクトクなどの運ちゃんが集まってきます。

でも、強引ではありません。

トクトクに乗りホテルに向かいます。

運ちゃんは早速、明日の予定を聞いてきます。

私の明日の観光にトクトクを利用して欲しいからです。

観光料金と電話番号を聞きました。

運ちゃんは多少の英語ができました。

明日のトクトクの有力候補です。

ホテルは、バガンと同じ、エーヤワディー河のほとりです。

マンダレーはイギリスの併合まではミャンマー王朝の首都でした。

現在の人口は90万人以上です。

バガン、モンユワと段々都会になってきます。

ホテルの近くには魚市場がありました。

パペット:

ホテル周辺にはレストランらしきものはなかったので夕食はホテルで取りました。

その日はレストランでパペットのイベントがありました。

パペットはミャンマーの伝統芸能です。

人形師は黒子ではなく目立ちます。

そして、リズミカルに踊るように人形を操るのでそれも楽しむことができます。

若い女性の伝統的踊り:

2日目の夕食時、隣席にいたミャンマーの若い女性が踊りだしました。

店員にどのような踊りか聞くと、ミャンマー伝統の踊りとのこと。

軽やかなリズムでした。

マンダレーの早朝散歩:

ホテル近くの河には中州がありました。

そこには住人が住んでいました。

朝から洗濯です。

住宅は高床式です。

今見えている陸地は雨期には水没するらしい。

托鉢:

早朝、散歩していると、托鉢する、20人程度の、裸足の若い僧侶たちの行列を見ました。

年配僧侶はいません。

托鉢は修行の1つのようです。

僧たちの行列の先頭は金板を木の小づちで叩く人でした。

この人は僧侶ではありません。

僧侶たちが来た合図と思いますがその音は静けさの中では響きますが雑踏の中ではかき消されてしまいます。

家の前では僧侶たちのためにテーブルを置きその上にご飯などを準備していました。

恐らく、僧侶たちが通過する時間はいつも同じようです。

僧侶たちは10リットルほどの鉢を首からぶら下げ、それぞれが持っています。

僧侶たちが家の前に来ると僧侶一人一人にご飯をしゃもじですくい僧侶たちが持つ鉢に入れます。

布施をする人は裕福とは見えない一般の人たちです。

中には現金をお布施する人もいました。

お布施する人は、自分たち家族が食べる以上の量のご飯を準備していると思います。

後日、行った首都ヤンゴンの世界ブランドも入っているモールの食料品売り場で売っていたお米の値段は100円/Kgでした。

お米の一般価格はより安価と思います。

一般市民にとって大きな負担とはならないように思いますがこれは毎日行うことです。

托鉢は淡々と行われます。

10リットルほどの鉢はお布施するご飯ですぐに一杯になるし、一日では食べきれないだろうと思いました。

僧侶たちの集団に軽トラックが随行していました。

軽トラック回りの人は僧侶ではなく一般人でした。

この人たちは所々で托鉢を受けた僧侶たちからその托鉢物を受け取ります。

僧侶たちが持つ鉢は空となり托鉢を続けます。

お布施されたご飯はお寺に残る僧侶たちに食されるのでしょう。

この時、バガンからモンユワの途中の無料昼食を思い出しました。

托鉢されたご飯は無料昼食になっているような気がしました。

お布施と無料昼食を僧侶たちが橋渡しをしているのかなぁ。

一人で托鉢をしている僧侶もいました。

ピンク僧衣の僧侶は尼僧です。

写真の托鉢する尼僧は子供です。

大理石の仏陀像:

マンダレーには大理石で仏陀を作る工場が沢山あります。

手のひらに乗るようなお土産用と思われるような仏陀もありましたが多くは人の大きさ位の仏陀でした。

マスクもせずに電動やすりを使っています。

つや出し工程があります。

大きな仏陀は、お土産用としては大きすぎます。誰が購入するのでしょうか。

お土産屋で聞きました。

大きな仏陀はヤンゴンに送ると言うことですが誰が購入するかは知りませんでした。

その後、ここマンダレーのホテル、後日のヤンゴンのホテルで同様なことを聞きました。

答えはヤンゴンのホテルで得ました。

大きな仏陀はたくわえのあるミャンマーの人々が購入します。

そして、仏陀を購入した人々は寺院に寄贈するとのことです。

寄贈する人々は最高の功徳の施しとなります。

そして、大理石の大きな仏陀たちはミャンマー経済の1つの流れになっているように感じます。

旧王宮:

イギリスの併合までの王朝の王宮です。

その広さは江戸城の4倍、東京ドームの190倍です。

入り口で入場券を購入します。

入場券は700円(ミャンマーの最高額札)と高かったのですがこの入場券は5つの寺院などに入ることができます。

その後、兵士の身なりをした人にパスポートを預けました。

当時の王様です。

マハムニ寺院:

ここには黄金仏陀があります。黄金仏陀のある部屋は出入り口がありました。

入り口で拝んでいる人がいました。

その横に入り口がありました。

そこから入ろうとすると係員に止められ、あそこに売っていると言います。

そこで売っているものは金箔でした。

黄金仏陀に金箔を張る人がそこに入場できることになっています。

入り口でこの金箔を係員に見せて入場します。

係員が金箔の張り方を教えてくれました。

義理の寄付:

黄金仏陀に金箔を張り、建物を出ました。

すると、何やら人盛りがありました。

行ってみると、きれいに着飾った数人がいました。

かわいい女の子だなーと思いました。

何をしているんだろう。

そばにいた人にスマホ翻訳アプリのミャンマー語を見せました。

「これは結婚式ですか」

違うと言った素振りをします。

その人にスマホ翻訳アプリで言ってもらいました。

その日本語翻訳は「義理の寄付」でした。

全く理解できません。

ホテルのフロントにきれいな女性?の写真を見せるました。

この写真は「少年です。」と言います。

この人たちは整列し、記念写真を撮っていました。

子供だけではなく、成人男性もメイクアップで晴れ姿です。

その周辺には着飾った婦人たちがいました。

ここマンダレーのホテル、次のヤンゴンのホテルで、これは何のセレモニーか聞きました。

この儀式は、いわゆる「一時出家」の前日セレモニーでした。

決まった年齢はありませんがほとんどの子供はこの儀式の後、剃髪し、7日間、お坊さんになります。

7日間過ぎると一般人に戻ります。

この儀式でお寺への寄付をします。

メイクアップした成人男性は横にいる子供の親として礼儀です。

これらの衣装は借り物であるので見た目ほどお金はかからないとのこと。

お釈迦様が王族から修行の道を選んだことに由来するようです。

この着飾りと剃髪した僧侶のギャップはハンパないです。

托鉢をしていた、少年僧侶はこの儀式の後だったかも知れません。

周囲にいた、着飾った婦人たちはこの儀式をしている人の隣人でお手伝いに来ています。

次回は木造寺院、原典仏典などを巡ります。

コメント