概要:

標高3600mのチベットのラサに着きました。

歩道橋の階段を上るにも息が切れます。

同じ現地ツアーに申し込んだ老夫婦の奥様は体調が悪くなりツアーをキャンセルしました。

ポタラ宮の立体曼荼羅、ダライ・ラマ5世の廟はすごい迫力でした。

ホテルの近くにある大昭寺周辺は多くの熱心な信者がマニ車、五体投地でお祈りしていました。

チベット僧特有の問答修行は見ごたえがありました。

尼寺では経文作りに精を出していました。

ラサ到着と市内見学:

ラサ駅に着きました。ラサ駅は立派な新しい駅です。

西寧駅もそうでしたが、駅自体が何かの象徴のようでした。

駅構外からの写真撮影は禁止でした。

駅前に立派なデパートがありました。

待ち受けていた旅行社のバスでホテルまで行きます。ホテルは街の中心街にありました。

ホテルのビルの屋上からのロープには、タルチョーがなびき、チベットの雰囲気です。

ホテルのロビーには、タンカと言う、チベット仏教の仏画と立体マンダラ(密教の教義を表した立体的仏具)が飾られています。

バスに乗車した7,8人の旅行客はそれぞれのツアーに分散します。

手渡された案内書にあるガイドの電話番号に電話して、明日の集合時間を確認して欲しいと言います。ガイドは旅行会社の専属ではないようです。

ここで、中国SIMに差し替えた携帯を試す時が来ました。電話は通じました。

チベットでの旅行は必ずガイドが同行しなければならないとありました。

ツアーの自由時間は、ガイド同行は不要でした。そこで、市内を探索しました。

3600mのラサは暑かった。半袖の人が多いです。

日差しは強く、皆さん帽子をかぶっています。チベット滞在で、日焼けをしてしまいました。

ラサの町はちょっとヨーロッパに似た雰囲気です。白い煉瓦のビルの高さは揃っています。

新しい車が多く、道路は渋滞気味です。バスも新しい。バイクも多いですが、すべて電気駆動です。

同じ道路を自転車で引っ張る輪タクも走っています。歩いていても、深呼吸をしたくなります。

歩道橋の階段を登るだけで、息が上がります。

街は賑わっています。

ラサには、ポタラ宮を含め大寺院が多く、地方からの参拝者が多いようです。

手持ちのマニ車(チベット仏教徒が手に持ち、回転させる仏具)などを販売しているお店が立ち並びます。

お肉屋さんもありました。

近くの旧市街に、大きなお寺(大昭寺)があり、行きました。唐から迎えた妃が建立したと言います。お寺の前では、何人かが、チベット仏教の礼拝である五体投地をしていました。

五体投地とは、まず、手を合わせ、頭、顔とボディの3段の合掌をします。

その後、地べたに腹ばいとなり、手を伸ばします。

次は、伸ばした手の位置で同じ動作をします。

これを繰り返し、進みます。

お寺の前では、前進せず、その場で行っていました。

体力的に過酷なお祈りです。

また、このお寺では門の屋根の修復を、5,6人の女性が行っていました。

木の板で、土を叩いていました。

叩く音で拍子をとりながら、歌を歌います。見事なハモリでした。

日本の田舎で聞けそうな歌声でした。

大昭寺の門に建つ像は、日本で言う、仁王様です。

金ぴかです。

本堂もきらびやかな 金色の屋根です。

内部は撮影禁止です。

本堂の中央では数10人の僧侶が、お経をあげていました。

座っている多くの僧は目をつぶり、体を動かしながらのお経です。

部屋の周囲には多くの仏様が鎮座しています。

仏様に並んで、黄色い帽子をかぶった、故人の高僧の写真もあります。

色彩色豊かな、柱と天井です。

小さなタンカ(チベット仏教の仏像画)がところどころにあります。

ここでは数珠などを販売しています。

ここで購入すると、店員である僧は、これに向かい1分間程のお経をあげます。

お寺の周囲には、手持ちのマニ車を回しながら歩いている人を多く見かけます。

寺の前の広場で、母親と子供が五体投地をしていました。

子供は小学3年生くらいの男の子です。

けして身なりが良いとは言えない、母親は絶えず子供を気にしながら、子供は全身を伸ばし、していました。

感動しました。

別の観光客もこれを見ていました。

その観光客は、お布施として100元札(1600円程度)を子供に渡しました。

子供は驚いて、受け取った100元札を母親に見せます。

ここの一般の食堂であれば、20元で十分な食事ができます。

ポタラ宮:

チベットの象徴的な建築物です。

その時代の権力者の住居でした。

緩やかな階段を上りでも息苦しくなります。内部は撮影禁止でした。

部屋の数は2000以上と言われています。

代々の法王が、色彩豊かに、大きいものは数mの座像で祭られ、いくつかは墓でした。

ハイライトは2つ。1つは立体マンダラです。マンダラは密教の教義を幻想的な絵で表します。

これを見て教義を感じます。

2次元的なマンダラが発展し、立体的に創られています。

高さ1m、横2m位の金色の、仏像に囲まれた大寺院のような作り物がガラスのショウケースに入っています。一般のマンダラのイメージはありません。極楽浄土のような感じです。

もう1つは圧巻でした。ダライ・ラマ5世の大きな箱型の廟です。

なんと、金3000Kg以上を使用したらしい。像としても祭られています。

元の侵略を受けたチベットですが、異例にも統治は任されました。

この時から、モンゴルからの多くの僧がここで修業をしています。

多くの部屋に法王が祭られています。

建物は白とえんじ色で、えんじ色は自然界からのものです。

チベットの地方から来たような民族服を着た50歳程度の婦人は、ポタラ宮の建物に入る時、えんじ色の壁を1つまみし、口に入れました。

見るとそこは、凹みになっていました。

多くの人がつまんだようです。ご利益があるのでしょう。

セラ寺院:

ここはチベット仏教最高峰の学び舎です。

ここには、チベットには珍しい大樹があります。

そして、この大樹の下で、僧たちが問答修行です。

座っている僧と立っている僧の2人が一組となります(ほとんどが同窓生)。

立っている僧は、質問の最後に足を上げ、両手を上げます。

上げた足を降ろすと同時に、言葉を発しながら、回答僧に向け手を叩きます。

さあ答えて見ろと言う感じです。

回答僧が答えます。

その回答が間違いであると、手のひらと甲で手を叩きます。

正解であると、正解を基にした次の質問です。

禅問答と形式が似ているかもしれません。

質問は「仏というものは人なるべし」などらしい。

チベット仏教の論理性を身に着けます。

これを5時間以上続けるとのこと。

試験があり、これは、上級僧が受験僧に向けて、同様の質問をするそうです。

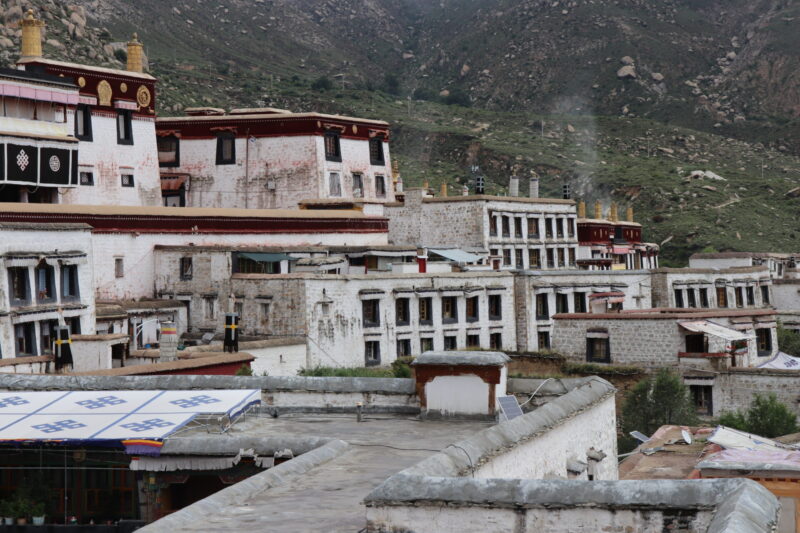

デプン寺院:

この寺院はチベット仏教のある宗派の最大寺院です。

ここには大きな石に描かれたタンカがありました。

一見、お寺というよりアパートが立ち並ぶ小さな町のようです。

最盛期には1万人の僧侶がいたそうです。

この時間帯、本堂には誰もいませんでした。

僧たちは休憩のようです。

大きなのれんにチベットらしい文様と大きなたくさんのマニ車がありました。

塀にも仏陀がありました。至る所に仏陀がありました。

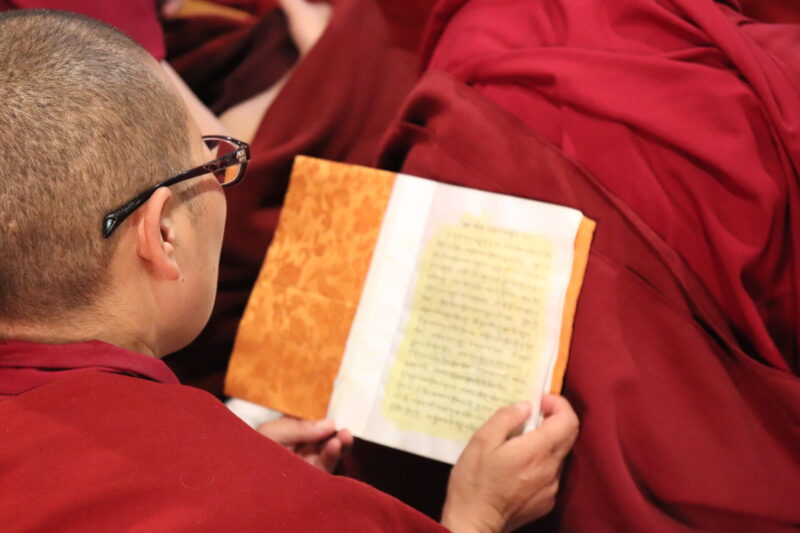

尼寺:

博物館が休館だったので、尼寺に行くことにしました。

尼寺はラサの中心地にあります。

何度も道を聞き、迷路のような通りを抜け、通り過ごしそうな小さな尼寺でした。

門をくぐったすぐのところにお寺のお店がありました。

店員の尼僧は英語が話せます。ここには100人ちょっとの尼僧がいるとのことでした。

階段を上がり、本堂に入ります。

本堂ではお経をあげていました。

お経をあげている尼僧は全員一心不乱というわけではありません。

冊子のお経を手元に読み上げている尼僧もいれば、隣と雑談でもしているような尼僧がいました。

観光客は私一人でした。何人かの尼僧は私を珍しそうに見ます。

ここにも金色の帽子をかぶった仏像がありました。

別棟では仏像内部に入れる小さな巻物を作っていました。

分担作業です。

サンスクリット語が書かれた紙を切る人、これを丸める人そして糊付けする人。

紙を切る人は絶え間なくお経をあげていました。

店の尼僧にこの巻物を購入できるか聞きましたがNGでした。

次は標高4700mのナムツォ湖及びその周辺です。

コメント